新用戶登錄后自動創建賬號

登錄

2024年政府工作報告中,把“大力推進現代化產業體系建設,加快發展新質生產力”放在了2024年十大任務之首。那么,涉及文化、廣電和旅游領域的新質生產力要素和優勢行業都有哪些?本期筆者將結合現行國民經濟行業分類相關統計標準作詳細解讀,為各地因地制宜和分類發展文化領域新質生產力提供參考。

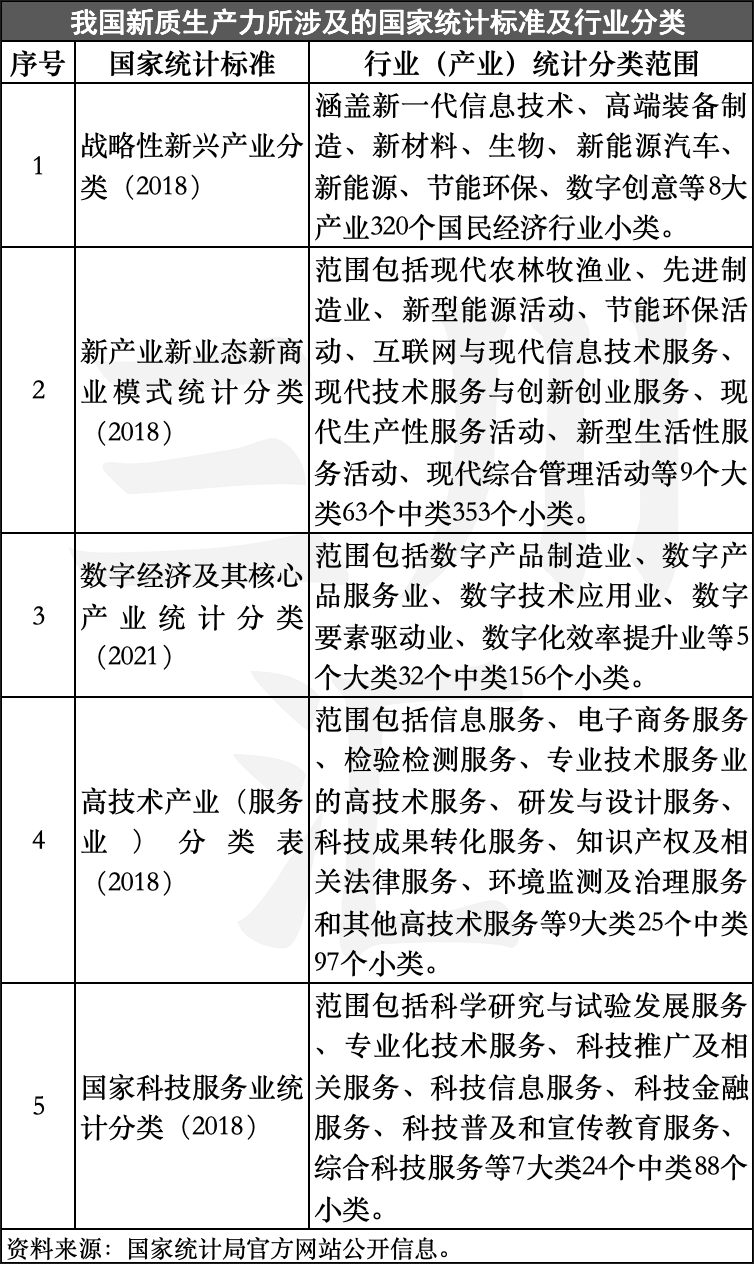

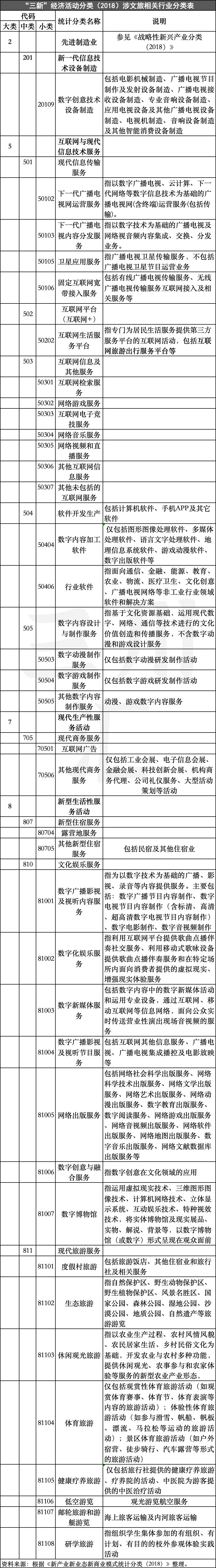

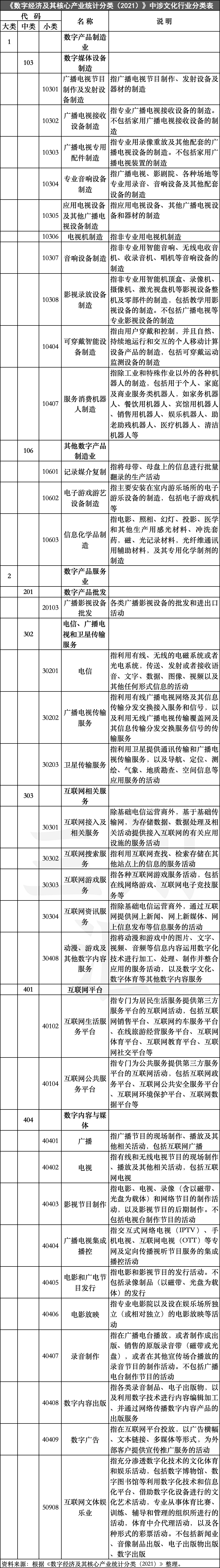

據筆者研究分析,在我國現行國民經濟行業分類中,文化領域與新質生產力相關產業(行業)主要分布于現行的5類產業統計分類標準之中。一是戰略性新興產業涵蓋:1個大類4個中類8個小類。二是國家科技服務業涵蓋:3個大類5個中類14個小類。三是高技術產業(服務業)涵蓋:1個大類2個中類14個小類。四是“三新”經濟活動涵蓋:4個大類10個中類37個小類。五是數字經濟及其核心產業涵蓋:2個大類7個中類34個小類。以上五大產業統計分類標準,既是文化領域新質生產力重要的產業“底座”,也是文化領域新質生產力未來發展的重要方向和基本框架。

新質生產力、人工智能+、數字經濟……每年全國兩會期間,科技領域創新都是最引人關注的熱門話題,今年也不例外。3月5日上午,國務院總理李強代表國務院向十四屆全國人大二次會議所作的《政府工作報告》中,把“大力推進現代化產業體系建設,加快發展新質生產力”列為2024年國民經濟和社會發展計劃的首要任務。

發展新質生產力是國家領導人洞察世界科技變革與發展中國特色社會主義先進生產力客觀要求作出的重大戰略思考。從2023年在地方考察時提出“新質生產力”概念到在中央經濟工作會議上強調“發展新質生產力”,從今年1月主持中央政治局第十一次集體學習時系統闡述新質生產力到濃墨重彩地寫入今年的政府工作報告,這一系列的論斷論述為各類生產要素和市場主體準確把握新質生產力的科學內涵和發展路徑提供了根本遵循。

國家領導人在系統闡述中指出:概括地說,新質生產力是創新起主導作用,擺脫傳統經濟增長方式、生產力發展路徑,具有高科技、高效能、高質量特征,符合新發展理念的先進生產力質態。它由技術革命性突破、生產要素創新性配置、產業深度轉型升級而催生,以勞動者、勞動資料、勞動對象及其優化組合的躍升為基本內涵,以全要素生產率大幅提升為核心標志,特點是創新,關鍵在質優,本質是先進生產力。

為加快發展新質生產力,今年的政府工作報告還同時提出,充分發揮創新主導作用,推動產業鏈供應鏈優化升級、積極培育新興產業和未來產業以及推進數字經濟創新發展等三個方面重要措施,大力實施制造業技術改造升級工程、產業創新工程、制造業重點產業鏈高質量發展行動、“人工智能+”行動、制造業數字化轉型行動和中小企業數字化賦能專項行動等專項任務。

新質生產力邏輯關系圖 圖源:央視新聞

新質生產力邏輯關系圖 圖源:央視新聞

由此可見,發展新質生產力不僅是2024年經濟工作的當務之急,更是培育高質量發展新動能的重大戰略工程。那么,涉及文化、廣電和旅游領域的新質生產力相關生產要素和優勢行業都有哪些?據筆者研究分析,在我國現行國民經濟行業分類中,文化領域與新質生產力相關產業(行業)主要分布于現行的5類產業統計分類標準之中(詳見下表)。

戰略性新興產業:1個大類4個中類8個小類

戰略性新興產業是指以重大前沿科技突破為基礎,代表未來科技和產業發展新方向,體現了當今世界知識經濟、循環經濟和低碳經濟發展潮流,具有巨大未來發展潛力的創新產業,對經濟社會高質量發展具有全局性引領作用。在推動文旅產業轉型升級方面,戰略性新興產業通過創新發展綠色消費、循環消費、文娛消費等新消費模式,為經濟發展注入了新的動力。

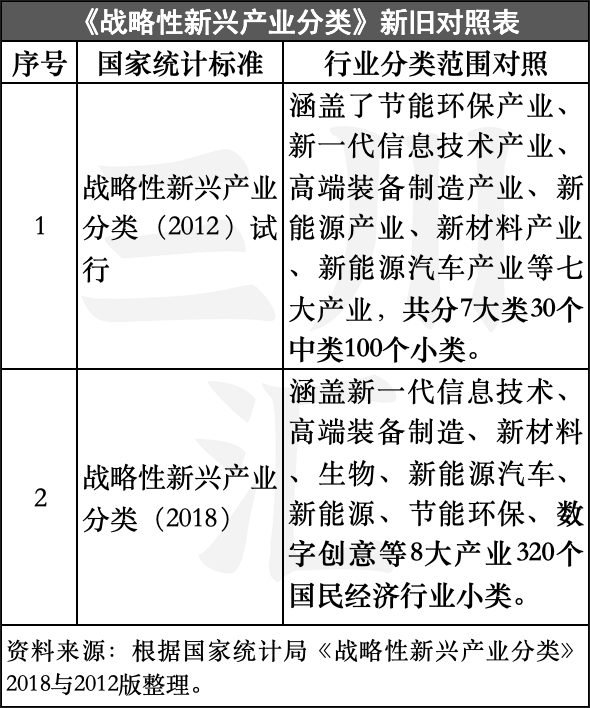

自2012年開始,國家大力培育和發展戰略性新興產業。根據《國務院關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》,國家統計局編制了《戰略性新興產業分類(2012)》試行統計辦法,涵蓋了節能環保產業、新一代信息技術產業、高端裝備制造產業、新能源產業、新材料產業、新能源汽車產業等七大產業,共分7大類30個中類100個小類。

為了準確把握“十三五”期間國家戰略性新興產業的發展情況,2018年國家統計局在現有的《戰略性新興產業分類(2012試行)》基礎上進行修訂,依據國家發展改革委發布的《戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄(2016)》和《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017),對符合“戰略性新興產業”特征的活動進行再分類,編制了《戰略性新興產業分類(2018)》,為政府制定相關政策和引導資金投入提供參考。

這次修訂,通過細化分類和界定特征,確定了新一代信息技術、高端裝備制造、新材料、生物、新能源汽車、新能源、節能環保、數字創意等八大產業,包含320個國民經濟行業小類。其中,與大文化行業密切相關的數字創意產業被首次納入分類統計范圍,共劃分為1個大類、4個中類和8個小類(并非全部),為相關企業提供了更明確的發展方向和機遇。

國家科技服務業:3個大類5個中類14個小類

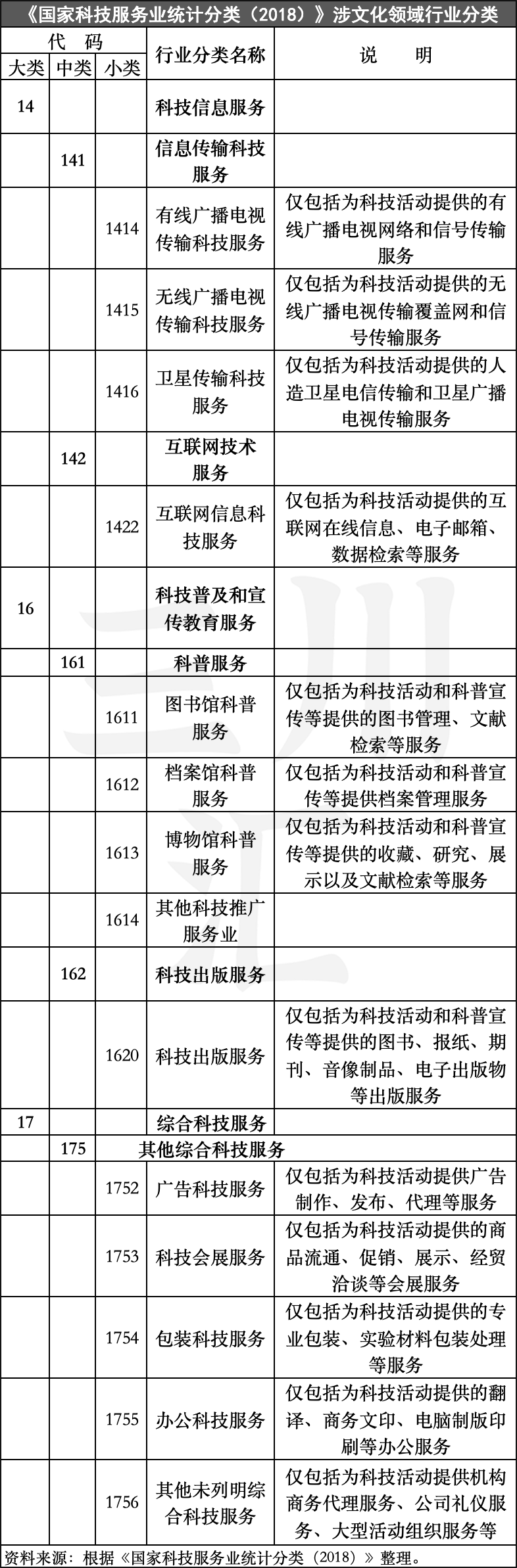

科技服務業是我國新興產業之一,是指利用現代科技知識、技術和研究方法為社會提供智力服務。它不僅是現代服務業中至關重要的組成部分,更是推動產業結構升級的關鍵領域。在文化領域,科技服務業的活動廣泛,涵蓋了數字音樂、手機媒體、網絡出版等數字內容服務,同時致力于數字化技術、高擬真技術、高速計算技術等新興文化科技的建設與服務。

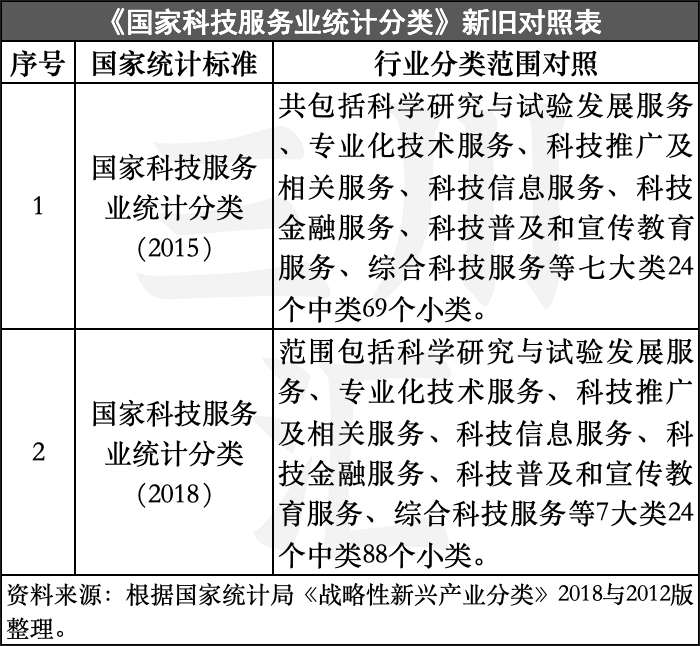

2015年,根據《國務院關于加快科技服務業發展的若干意見》(國發〔2014〕49號)精神,國家統計局在《國民經濟行業分類》基礎上,制定了《國家科技服務業統計分類(2015)》。該分類共涵蓋科學研究與試驗發展服務、專業化技術服務、科技推廣及相關服務、科技信息服務、科技金融服務、科技普及和宣傳教育服務、綜合科技服務等七大類,共劃分出了24個中類,69個小類。

為適應行業發展和統計工作的需要,2017年6月,新的《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017)正式發布,鑒于《國家科技服務業統計分類(2015)》已無法滿足當前行業發展和統計需求,國家統計局于2018年12月根據新的國民經濟行業分類標準進行修訂,完成了2018版《國家科技服務業統計分類》,在保持2015版分類原則、方法和框架不變的前提下做出了相應調整。

總體而言,此次修改幅度較小。根據2018年版國家科技服務業統計分類,7個行業大類和24個中類與之前的分類保持一致。然而,行業小類從69個增加至88個,新增了19個小類。具體而言,在涉及文化領域的行業中,包括3個大類、5個中類和14個小類,這些分類沒有作任何調整或變化(詳見下表)。

近年來,我國不斷加大科技服務業優惠稅收政策、貸款支持、創新基金等政策扶持力度,著力推動重點領域創新發展能動,有效促進新興服務行業的快速發展。根據國家統計局的數據顯示,截至2023年底,規模以上的高技術服務業和科技服務業企業的營業收入同比增速分別高于全部規模以上服務業企業2.7個百分點和2.9個百分點。

高技術產業(服務業):1個大類2個中類14個小類

高技術產業是指研發投入大、產品附加值高、國際市場前景良好的技術密集型產業,具備智力性、創新性、戰略性和資源消耗少等特點,是我國國民經濟重要的先導產業,對優化產業結構、轉換增長方式和培育新動能具有重要的支撐作用。隨著高技術產業的快速發展,對包括文化和旅游產業在內的現代服務業滲透能力非常強。

2018年5月,為貫徹落實黨的十九大精神,滿足國家制定高技術服務業有關政策和加強高技術服務業宏觀管理的需要,國家統計局參照國際相關分類標準,以《國民經濟行業分類》(GB/T 4754-2017)為基礎,對符合高技術服務業范疇相關活動的再分類,制定出臺了《高技術產業(服務業)分類(2018)》。

該分類主要以應用高技術手段為社會提供服務活動為參照,共包括信息服務、電子商務服務、檢驗檢測服務、專業技術服務業的高技術服務、研發與設計服務、科技成果轉化服務、知識產權及相關法律服務、環境監測及治理服務和其他高技術服務等9大類,以及25個中類97個小類。其中,涉及文化、廣電和傳媒領域涵蓋1個大類2個中類14個小類(并非全部)。

自“十四五”規劃實施以來,在一系列政策的推動下我國高科技產業快速增長,新業態新模式日新月異,動能轉換持續提檔升級。據國家統計局發布的數據顯示,2023年,我國高技術服務業投資相比上一年增長了11.4%,增速比服務業投資高出11.0個百分點,占服務業投資比重比上年增加了0.4個百分點。特別是信息傳輸、軟件和信息技術服務業的營業收入更是實現了12.8%的增長。

“三新”經濟活動:4個大類10個中類37個小類

2015年5月,國家領導人在視察浙江時首次提出了“三新”概念,強調要加速傳統產業的升級,積極推動戰略新興產業的發展,大力培育新興業態和商業模式,構建現代產業發展新格局。

為貫徹落實國家對加快發展新產業新業態新商業模式(簡稱“三新”)的部署要求,滿足統計上監測“三新”經濟活動規模、結構和質量等需要,2018年國家統計局制定了《新產業新業態新商業模式統計分類(2018)》。該分類標準重點反映了先進制造業、互聯網+、創新創業、跨界綜合管理等“三新”活動,從而確立了“三新”活動的統計分類國家標準。

2018版的“三新”活動范圍分類,涵蓋了現代農林牧漁業、先進制造業、新型能源活動、節能環保活動、互聯網與現代信息技術服務、現代技術服務與創新創業服務、現代生產性服務活動、新型生活性服務活動、現代綜合管理活動等9大類,以及63個中類和353個小類。其中,文化、廣播影視、新聞出版、旅游等領域的活動也被納入其中,涵蓋4大類、10個中類和37個小類(并非全部)。

2020年初不可預測的因素以來,傳統的線下接觸式消費,特別是文旅行業受到了嚴重的沖擊。為加快培育新型消費業態,國務院辦公廳2020年9月發布了《關于以新業態新模式引領新型消費加快發展的意見》,指出了培育和發展各類新業態新模式的重要性。其中,包括深入發展在線文娛,支持互聯網企業打造數字精品內容創作和新興數字資源傳播平臺;鼓勵發展智慧旅游,提升旅游消費的智能化和便利化。

此后,娛樂旅游新業態在促進國內消費恢復等方面發揮了重要作用,并成為促進“三新”經濟發展最活躍的新動能。據國家統計局發布的數據,2023年全國規模以上文化企業實現營業收入近13萬億元。其中,文化新業態特征較為明顯的16個行業小類實現營業收入52395億元,較上年增長15.3%,增速高于全部規模以上文化企業的7.1個百分點,對于整個規模以上文化企業營業收入增長的貢獻率為70.9%。

數字經濟及其核心產業:2個大類7個中類34個小類

數字經濟是繼農業經濟、工業經濟之后的主要經濟形態,是以數據資源為關鍵要素,以現代信息網絡為主要載體,以信息通信技術融合應用、全要素數字化轉型為重要推動力,促進公平與效率更加統一的新經濟形態,成為重組全球要素資源、重塑全球經濟結構、改變全球競爭格局的關鍵力量。

2021年,國家統計局根據G20杭州峰會提出的《二十國集團數字經濟發展與合作倡議》,以及《國家十四五規劃和2035年遠景目標綱要》等重要政策文件,制訂了《數字經濟及其核心產業統計分類(2021)》,明確定義數字經濟及其核心產業的統計分類范圍,為準確統計數字經濟的發展規模、速度和結構提供了科學規范的分類標準。

該分類從“數字產業化”和“產業數字化”兩個方面出發,明確了包括數字產品制造業、數字產品服務業、數字技術應用業、數字要素驅動業、數字化效率提升業等在內的32個中類156個小類。其中,涉及文化領域相關行業共有2個大類7個中類34個小類(并非全部),主要分布于數字產品制造業、數字產品服務業兩大行業之中。

近年來,文化和旅游部遵循《新產業新業態新商業模式統計分類》《數字經濟及其核心產業分類》等權威分類標準,積極加強數字文化產業的頂層設計,推出了《關于推動數字文化產業高質量發展的意見》《關于加強5G+智慧旅游協同創新發展的通知》等一系列重要政策,有力地促進了數字文化新業態的蓬勃發展。

2021年,實施國家文化數字化戰略被正式納入國家“十四五”規劃和2035年遠景目標綱要之中。2022年發布的《關于推進實施國家文化數字化戰略的意見》,將加快文化產業數字化布局列為推進戰略實施的八大重點任務之一。同時,國家發改委發布的《“十四五”擴大內需戰略實施方案》,再次強調了實施文化產業數字化戰略的重要性。

結語

綜上分類梳理,盡管目前關于新質生產力及相關核心產業分類標準尚未健全,但從新質生產力內在邏輯關系中不難發現,在我國現行的產業分類體系中,戰略性新興產業、“三新”經濟模式、數字經濟及其核心產業、高技術產業(服務業)和科技服務業等五大產業,既是新質生產力重要的產業“底座”,也是新質生產力未來發展的重要方向和基本框架。

在這五大產業體系中,文化、廣電和旅游領域在新質生產力方面具有強大的潛力和優勢。其中,廣播電視集成播控、信息服務、數字出版、游戲動漫、數字內容服務、互聯網文化娛樂平臺、可穿戴智能文化設備制造等行業,都是與新質生產力密切相關的重要領域,也是國家文化數字化戰略的不可或缺的重要支撐。

因此,在圍繞發展新質生產制定經濟工作計劃和政策時,應該按照分類推進的原則,充分重視文化、廣電和旅游領域創新發展迫切需要,加強相關政策的制定和實施,加大文化領域新型生產力的培育,為推動文化數字產業高質量發展提供堅實支撐。